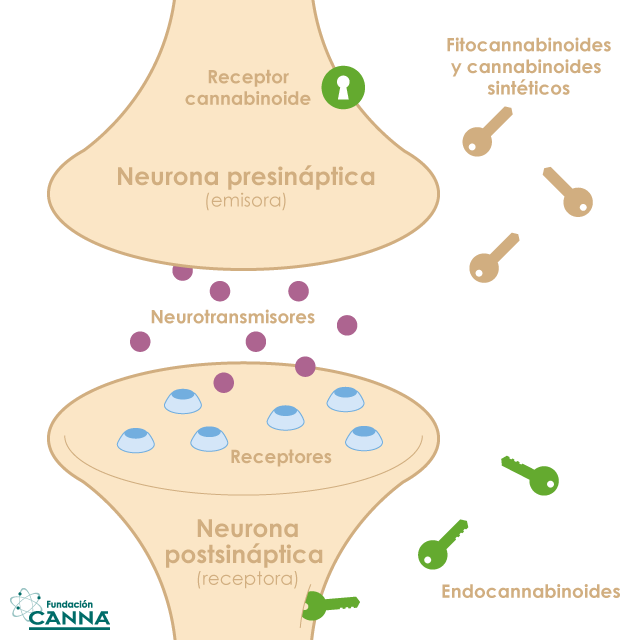

Lo que nos hace seres humanos se talla en una telaraña de 100.000 millones de neuronas que están preparadas para interconectarse. Las neuronas “conversan” en puntos de unión llamados sinapsis y los impulsos eléctricos transmiten mensajes de unas a otras.

El niño al nacer es una página en blanco a completar con la experiencia y la educación. Con un cuarto del tamaño que tendrá, el cerebro del niño experimenta un crecimiento masivo de neuronas que construyen redes, algunas de las cuales perduran y otras se pierden.

El niño al nacer es una página en blanco a completar con la experiencia y la educación. Con un cuarto del tamaño que tendrá, el cerebro del niño experimenta un crecimiento masivo de neuronas que construyen redes, algunas de las cuales perduran y otras se pierden.

La neuroplasticidad. Es la que permite al cerebro adaptarse al cambio o reformatearse modificando las redes que lo conectan o creando rutas nuevas. Así su organización cambia, y las que no se usan se pierden. Hay redes reactivas que resuelven problemas de corta duración, otras implican un cambio estable. Es el encuentro de la memoria y el aprendizaje.

Piaget descubrió que la evolución del psiquismo opera asimilando lo nuevo. Ninguna novedad es absoluta, lo nuevo se aprende con lo viejo. La acomodación es la modificación de la memoria causada por la asimilación de lo que se incorpora. Aprender es modificar al cerebro, cuya maduración es evolutiva y también influenciada por lo que aprende.

Lo último en madurar es la zona frontal, la que inhibe las respuestas impulsivas, decide, planifica y alcanza la flexibilidad intelectual. La biología cerebral permite comprender el aprendizaje, memoria, concentración, comprensión de textos, cálculo, inteligencia, imitación e interacción social, emociones, motivación, sueño y descanso cerebral, el feedback con la realidad para corregir errores y la función primordial de la educación.

Las neuronas echan chispas o señales eléctricas que envían información de los sentidos al cerebro y del cerebro a los músculos. De aquí viene el dicho de “No se me prendió la lamparita”. Las sinapsis entre neuronas forman redes. La plasticidad de largo plazo surge en redes cuya actividad está correlacionada como las partes de un proceso.

Las neurociencias son un trabajo multidisciplinario, a contrario sensu de las antiguas divisiones en departamentos estancos. Los circuitos neuronales artificiales son una rama de la ingeniería o neuroingeniería. Hasta hoy los neurocientíficos se habían preocupado del estudio de neuronas únicas, ahora privilegian las redes, pues las enfermedades neurológicas se observan como fallas en su funcionamiento.

Ensambles Neuronales. Son como asambleas de neuronas que viajan en red por el cerebro generando secuencias. Ensamble es algo que trabaja de manera coordinada siguiendo una secuencia encadenada, con una sintaxis que forma patrones, que sostienen la entrada sensorial, la memoria de trabajo y las secuencias de comandos motores o programas.

Así como las palabras arman frases y las frases párrafos, el cerebro crea programas complejos: cómo subir a un árbol, lanzar una piedra, montar una bicicleta o tocar el piano.

Secuencias repetidas generan conductas rígidas y difíciles de modificar una vez que están automatizadas. Cualquier activación puede iniciar una secuencia.

¿Cómo se reconoce una silla entre todas las modalidades de sillas que existen? Platón habló del modelo incólume y perfecto mientras que sus instancias terrenales eran sus derivaciones imperfectas. El ensamble neuronal que almacena el concepto “silla”, se activa al combinar sus rasgos claves: las cuatro patas y un lugar para sentarse. Los circuitos también generan procedimientos complejos a partir de módulos simples, según cómo se organicen y coordinen. Con los mismos elementos pueden formarse diversos ensambles, y las mismas neuronas pueden ser partes en diversas tareas.

Con las 27 letras del alfabeto y los signos de puntuación se puede escribir un infinito número de novelas no existentes todavía. Con las 7 notas musicales se puede obtener infinitas piezas musicales. Los estados funcionales del cerebro también pueden combinarse. En la respuesta a esta cuestión está el secreto del gran poder de cómputo del cerebro, que lo convierte en un órgano más complejo que la computadora más moderna.

La química del cerebro. Un neurotransmisor cambia la fuerza de las sinapsis activando los receptores de las neuronas. La serotonina es una sustancia clave en los estados de ánimo, control del dolor, sexo, control de los impulsos. Para cada estado químico del cerebro corresponden ensambles que empujan al circuito a actuar de cierta forma.

No es casual que el estrés de la vida moderna que genera incertidumbre, menor tiempo para el descanso y el cultivo de relaciones – imprescindible para la vida afectiva- afectan la producción de serotonina, haciendo que la capacidad cognitiva se rebaje por su ausencia en las redes neuronales. El estrés consume los neurotransmisores del alto rendimiento y del bienestar. Lo mismo ocurre con la mala alimentación que disminuye la ingesta del triptófano que forma parte de los alimentos y que incide en la producción de serotonina. Vivimos la era de adicción a las drogas recreativas, que son agentes químicos perjudiciales para la salud que empujan a la red hacia estados alterados de conciencia.

Cuando vemos la botella medio llena generamos endorfinas. La botella medio vacía produce toxinas que producen estados negativos. Drogas y medicamentos se precisan más cuando el cerebro no produce sus nutrientes. El cerebro se sorprende con nuevas imágenes y significados a través del uso poético del lenguaje. Es probable que la persona educada o culta sienta que la poesía o la música le produce estados alterados de conciencia de gran satisfacción. Esto sugiere que la enseñanza artística podría vencer a la drogadicción.

Educando al gigante dormido. Diversos hallazgos neurocientíficos demuestran que la interacción interdisciplinaraia es vital para el aprendizaje. Las neuronas se desarrollan desde un patrón genético, que es moldeado por las exigencias del entorno.

Sin estimulación intelectual, los circuitos neuronales que tienen que eliminarse, no se eliminan, y los que tienen que quedar, desaparecen.

El cerebro es un órgano suficientemente hábil y flexible para adaptarse a un destino mejor, los estímulos positivos favorecen a la predisposición genética ¿Qué otra inversión pública podría ser más prioritaria que alimentar, curar y educar a un cerebro en desarrollo?

La materia prima principal de una persona es la materia gris, que no se desarrolla naturalmente como la lechuga, sino que depende de la educación. Por lo tanto educar al cerebro es la industria pesada de cualquier país, ya que es la que fabrica ciudadanos.

Hay dos sistemas protectores: el sistema externo defiende del entorno y el interno de lo que pasa en el interior del organismo. El pensamiento es tan real como cualquier cosa, la imaginación permite anticiparse, prepararse y encender la respuesta.

Si pensar produce estrés y no podemos apagarlo, nos dirigimos a la enfermedad, porque el cuerpo no soporta un desequilibrio tanto tiempo. Ansiedad, desórdenes obsesivos, insomnio, depresión, son creados por los químicos del estrés que activan esos genes. Cargando la energía en el sistema de protección externo, no hay energía para el interno, para los proyectos a largo plazo de reparación, crecimiento y regeneración.

Procesar el cambio Podemos cambiar si cambiamos los programas. Al principio es difícil, porque nos volvimos adictos. Haciendo que el cerebro funcione de otro modo, se baja un cambio. Lo que pensamos y hacemos representa quiénes somos neurológicamente.

Para la física cuántica el ambiente es una extensión de la mente. Si dices “mañana mismo empiezo”, el cuerpo no recibirá la señal. Cuando te decides el cuerpo lo percibe. Es una manera que supera al entendimiento, un nuevo sentimiento de entusiasmo, que no deja dudas que es interno, para que actúe como cocreador de tu destino.

Las memorias declarativas son memorias explícitas: conocimiento y experiencia, hechos y eventos, filosofía y experiencia, cuando aprendemos algo, queda programado en el neocortex. Si empezamos a pensar en eso, a analizarlo, a reflexionar y a meditar, lo mapeamos. Pero si lo aplicamos y lo personalizamos, modificamos nuestra conducta, y esa nueva experiencia va a crear nuevas emociones, y tendremos dos cerebros funcionando juntos, el pensante y el que siente, mente y cuerpo comenzando a unificarse.

¿Cómo se salvan un ciego y un paralítico perdidos en el bosque? Solos no pueden. Pero si cooperan y el ciego aporta sus piernas y su espalda y el paralítico la visión, éste se monta sobre el ciego, le indica el camino y salen sin problemas.

El conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuando hacemos lo nuevo una y otra vez, activamos este sistema subconsciente de memoria implícito, que el cuerpo practica tantas veces, que ahora sabe más que el cerebro y hasta se ha convertido en él.

Aquí es cuando la mente y el cuerpo forman una alianza estratégica. Una persona puede declararse feliz, pero ser infeliz porque es una habilidad que no adquirió. Cuando la mente quiere una cosa y el cuerpo otra, no hay verdadero cambio. El que cambia, hace consciente lo inconsciente, lo controla, ha logrado un nuevo modo de ser, de pensar, de hacer. Como dijo Pascal el corazón tiene razones que la razón no entiende.

Si lo puedes soñar lo puedes hacer. La frase de Walt Disney refuerza el concepto de Einstein para quien en épocas de crisis la imaginación importa más que el conocimiento. 100 mil neuronas caben en un grano de arena. Aprender significa crear nuevas conexiones sinápticas que cambian el alambrado cerebral. Aprender y registrar experiencias y mantener un estado de ser en construcción, permite evolucionar y hacer mejor las cosas.

Neurorigidez es usar conexiones precableadas, es decir, memorias. Sin hacer nuevas conexiones, no se aprende. Rigidez es procesar los mismos pensamientos, realizar las mismas acciones y luego esperar que ocurra algo distinto. Einstein definió la locura como el deseo de querer progresar pero seguir haciendo lo mismo.

La mente es el cerebro en acción y trabajando, un producto de la actividad del cerebral. El lóbulo frontal es la base de nuestra voluntad y aprendizaje. Cuando el lóbulo frontal se concentra en un pensamiento, este es más real que todo lo demás, porque tiene conexiones a todas partes y puede acallar a las demás. Así se puede modificar la conducta y combinar estas redes para crear ideas. Esta práctica mental piensa en quién queremos convertirnos, practica una acción antes de hacerla, imagina una habilidad como adquirida, reproduce algo a voluntad y al hacerlo todos los días, consigue que se formen nuevos circuitos.

Al principio las otras neuronas dicen: empieza mañana. Al persistir, el nuevo pensamiento se hace más fuerte. El proceso repetido con una férrea intención, tarde o temprano se convertirá en una señal y el circuito va a tener que cablearse de manera permanente.

Sólo hay una cantidad fija del factor N de neurocrecimiento en el cerebro y la conexión intensificada comienza a robarla de las otras conexiones y se van despegando las sensaciones negativas. Hay ahora una sola orden dirigida hacia el cuerpo.

Podemos creer y crear el futuro sin experimentarlo porque lo pensado ya está mapeado. Ahora el cerebro no es un registro del pasado, sino una ruta hacia el porvenir. El ambiente en que vivimos es una extensión de la mente. Cambiando la mente, la vida debe cambiar.

Lo innato y lo adquirido. Los genes son responsables del 10 % de las redes neuronales, pero el 90% se forma con experiencias y educación. Los lóbulos frontales completan su maduración a los 21 años, con la mayoría de edad. La forma de ver y actuar en el mundo, los planes y proyectos, el desarrollo personal, dependen de su funcionamiento. Son los pilares de la neuromodelación consciente que dan el poder de planear el destino, como una vía de escape al condicionamiento que los genes imponen. Permiten seguir o cambiar lo que ya no se desea, o crear nuevas redes para que los proyectos puedan concretarse.

El cerebro se modela con lo que se hace. Los ejercicios físicos preservan la salud cardiovascular, los cognitivos preservan la mental. Usamos más el hemisferio izquierdo que automatiza las respuestas, eso que llamamos experiencia. El que aprende lo nuevo es el derecho y lo delega en el izquierdo que así adquiere la capacidad para reconocer. Si por rutina o comodidad perdemos la curiosidad el cerebro se detiene.

El cerebro se modela con lo que se hace. Los ejercicios físicos preservan la salud cardiovascular, los cognitivos preservan la mental. Usamos más el hemisferio izquierdo que automatiza las respuestas, eso que llamamos experiencia. El que aprende lo nuevo es el derecho y lo delega en el izquierdo que así adquiere la capacidad para reconocer. Si por rutina o comodidad perdemos la curiosidad el cerebro se detiene.

Desarrollo no es cuánto crecimos o cuánto tenemos, sino lo que hacemos con eso. La gimnasia mental neuróbica relaciona conocimiento, imaginación y actividad.

Concentrar la energía en el cambio. Cotejar lo nuevo con lo viejo activa la corteza frontal. El hábito exige menos, por la comodidad que brinda al repetirse. La resistencia al cambio proviene de evitar el esfuerzo intelectual. La zona frontal se conecta con el circuito del temor, un cambio importante se lleva la energía. Para evitar que triunfe la rutina hay que generar nuevas rutas. La neuroplasiticidad permite al cerebro autoformatearse.

Para incentivar el cambio hay que llamar la atención con propuestas sugestivas, que el cerebro cree soluciones sin que le sean impuestas. No existe segunda oportunidad para la primera impresión. El momento crucial para entender es interno. Para lograrlo la idea debe ser presentada en un formato original y frecuente para que evite repetir el pasado.

Neuroeducación. Hay que descorrer el velo que impide conectarse con la vocación, lo que los griegos llamaban “conócete a ti mismo”. Muchos se desvían y surge la insatisfacción.

Ir contra natura afecta la salud física y mental. El frontal derecho crea las ideas, el izquierdo analiza, encuentra errores, fija prioridades, elige las mejores soluciones. El lóbulo posterior basal izquierdo es sensorial, se especializa en secuencias, rutinas, reglas, es objetivo y poco emocional, trabaja con las cosas como son. El posterior derecho o sentimental coordina lo que ve con lo que siente creando la armonía y la paz, privilegiando a las personas.

Cada persona tiene un tipo dominante, el error es desviarlo, no ser auténtico, acomodarse. Aparece el estrés por no atender la ley de Pareto: el 20 % es el factor, el 80 % cómo se percibe. De ahí la importancia de cambiar la percepción, sin ser un basado en la ilusión ni un pesimista crónico. Ser pesimista en el pensamiento pero optimista en la acción.

El que no hace lo que le gusta puede acomodar la percepción para que le guste lo que hace. Usar la brújula interior es 100 veces más efectivo que entrenarse para hacer lo que disgusta.

El ideal es combinar las fortalezas y compensar debilidades asociándose con cerebros complementarios. Es la esencia del trabajo en equipo. Descubrirse a sí mismo es una tarea compleja por el sistema educativo da prioridad a la socialización y hace perder potencia. Un sujeto insatisfecho perjudica al tejido social. La educación al tratar a todos por igual no desarrolla al genio que llevamos dentro. Los equipos de alta performance nuclean diversidad y competencia. Reúnen al inventor de las ideas, al innovador que las produce, al estabilizador que genera la rutina y al armonizador que las conecta con el mercado.

El neuroliderazgo aplica la neurociencia a las dos caras de la inteligencia emocional, la inteligencia personal y la social. Como el futuro no existe, podemos inventarlo.

Para crear redes neuronales, como rutas efectivas hacia el éxito conviene recordar a Séneca que decía “No existen vientos favorables para el que no sabe a dónde quiere llegar”.

*Dr. Horacio Krell. CEO de Ilvem. Dicta conferencias gratuitas sobre métodos para optimizar la inteligencia. Su mail de contacto es horaciokrell@ilvem.com